Il ruolo degli alveoli

Quando il parenchima polmonare, il tessuto che riveste i polmoni, ha una progressiva cicatrizzazione, abbiamo una condizione cronica di fibrosi polmonare. Quando la parete degli alveoli polmonari risulta ispessita e irrigidita da questa cicatrizzazione progressiva, si riduce la loro capacità di scambio dei gas, cioè la capacità di trasferire l’ossigeno proveniente dall’aria inspirata nel sangue e quella di liberare il sangue dell’anidride carbonica, eliminandola con l’aria espirata. Quindi l’organismo non riceve più sangue ossigenato a sufficienza. Con il tempo, il tessuto cicatriziale va a chiudere i capillari degli alveoli polmonari, peggiorando ulteriormente gli scambi gassosi e provocando ripercussioni sulla circolazione e sul cuore (cuore polmonare cronico).

Fibrosi Polmonare Idiopatica e Secondaria

La fibrosi polmonare secondaria può insorgere a causa di: malattie infettive o di natura autoimmune, farmaci utilizzati per la cura dei tumori, problemi cardiaci e infezioni batteriche, cicli di radioterapia antitumorale, una prolungata esposizione, in ambito lavorativo, a sostanze tossiche.

Sintomi della Fibrosi Polmonare

La gravità dei sintomi varia da persona a persona, e possono essere: la tosse secca, la difficoltà di respiro, la perdita di peso, la sensazione di fatica e debolezza, il dolore muscolare ed articolare, il dolore al torace. In alcuni soggetti, la sintomatologia è molto forte fin da subito, in altri è inizialmente moderata e peggiora in modo graduale nell’arco di diversi mesi o anni. L’evoluzione della fibrosi polmonare sembrerebbe dipendere dalle cause scatenanti.

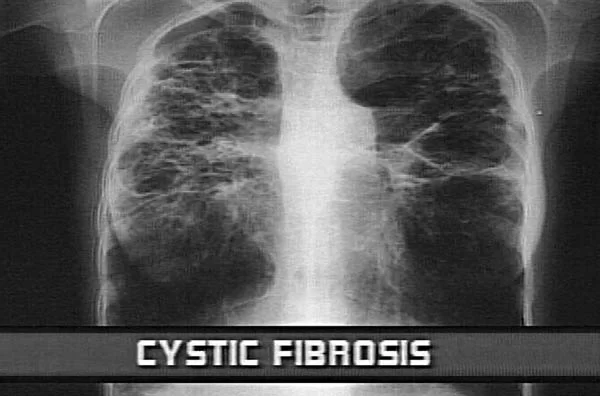

Fibrosi Cistica Polmonare

Patologie Polmonari Interstiziali

Questa malattia appartiene a un sottogruppo delle cosiddette Patologie Polmonari Interstiziali, comprendenti circa 200 malattie tutte caratterizzate dall’infiammazione e dalla cicatrizzazione (fibrosi) del polmone. Dà segno di sé in genere in età adulta (40-80 anni), con una dispnea (affanno) che tende ad aggravarsi nel tempo, fino all’insufficienza respiratoria conclamata, anche a riposo. Colpisce più spesso gli uomini che le donne. Ogni anno ci sono 30-35.000 nuove diagnosi in Europa, mentre negli Usa la malattia colpisce circa 200 mila persone.

Fibrosi

Il termine “fibrosi” indica un particolare processo che può interessare tutti i tessuti e tutti gli organi. Si tratta di uno sviluppo fuori del normale di tessuto fibroso, tanto da modificare la struttura ed anche la funzione di un organo. Il più comune esempio di fibrosi è quello della cicatrice che si forma a seguito di una ferita. La fibrosi è la modalità di reazione e di riparazione tardiva a qualsiasi processo di infiammazione, causato da virus e batteri, da sostanze chimiche o da altro.

La fibrosi cistica deriva questo nome da “fibrosi cistica del pancreas”, perché i primi studiosi trovarono nei malati di questa malattia un pancreas sconvolto, in cui la normale struttura ghiandolare era stata sostituita da tessuto fibroso, con formazione anche di minute dilatazioni cistiche: si trattava di una reazione lenta e progressiva al ristagno di enzimi pancreatici che non riuscivano a defluire verso l’intestino e pertanto determinavano digestione, infiammazione e distruzione del tessuto ghiandolare. In realtà in questa malattia vari altri organi sono colpiti dal ristagno di secrezioni, che alla lunga determinano processi infiammatori. Tipica è la situazione di bronchi e polmoni, che hanno infezioni importanti, che determinano infiammazione e, alla lunga, processi riparatori del tipo fibrosi, che sostituiscono il tessuto respiratorio, riducendone complessivamente l’elasticità, indispensabile per la funzione respiratoria. Si tratta dunque in questa malattia di una fibrosi polmonare secondaria ad eventi che ben conosciamo.